現在、市場に出回っているすっぽんの多くは養殖されたもので、天然のすっぽんはごく僅かです。

なぜ養殖のすっぽんが主流なのか?天然と養殖の違いは?

そんな疑問に今回はお答えします。

1.すっぽんの養殖の歴史

すっぽん料理の歴史は3000年前からと言われてますが、この頃は天然のすっぽんが使われていました。では現代で主流となる養殖のすっぽんはいつ頃から広まったのでしょうか?

今から約200年前

すっぽん養殖の歴史は意外と浅くて約200年前からと言われています。

日本で初めてすっぽんの養殖に成功したのは「服部倉治郎」という人物です。

1866年(慶応2年)に当初うなぎの養殖を手がけていた服部氏が、東京で一匹のすっぽんを捕まえたことをきっかけにすっぽん養殖に挑戦しました。

その後、1875年に産卵を確認、1877年に人工孵化に成功。

これらの成果によりすっぽんの養殖の歴史に大きく影響を与え、現在の養殖すっぽんが市場に出回るきっかけになりました。

養殖が広まり天然ものは出回らなくなる

最初に説明したように、現在市場に出ているすっぽんの9割以上が養殖、残り1割以下が天然です。

これはすっぽんの養殖技術が確立され、消費者からの需要までもが増加していったことが理由として挙げられています。

2.養殖と天然の違い

成長速度

すっぽんは水温が15℃以下になる11月頃に、砂泥中に潜って冬眠に入り、4月頃の水温が15℃以上になると冬眠から目覚めます。

そして水温上昇機(5〜9月)の水温が25〜30℃くらいになると、本格的にエサを食べ始めます。

このようにすっぽんは本来、1年のうち約半年間は冬眠をし、さらに実際にエサを食べて成長する活動期間は約5ヶ月と非常に短いです。

商品として出荷できるくらいの大きさに成長するまで天然のすっぽんだと少なくとも4年以上はかかると言われています。

このため加温養殖(水温を上昇させ一定に保つ)を行うことで、すっぽんを冬眠させることなく周年でエサを食べることで、短期間での成育が可能になります。

味の違い

養殖と天然と聞くとなんとなく天然の方が美味しいのでは?と感じる方も多いと思います。

ですが養殖のほうが、肉質が柔らかく、臭みなどもなく品質が安定しています。

すっぽんの肉質は成育する環境とエサによって大きな違いが出るので天然のすっぽんの場合、味にばらつきが出やすくなってしまいます。

また加温養殖で育てることによって、冬眠をさせないのですっぽんにストレスがかからないのも上質な身が育つ理由となります!

気性の違い

天然のすっぽんは気性が荒く、養殖のすっぽんは天然に比べると気性がおとなしいと言われています。

その点も飼育者からすると大きなメリットですよね。

ちなみに「すっぽんは噛み付いたら雷が鳴るまで離さない」なんて言われています。怖いですね。。

しかし、実際には噛まれた際に慌てずに水に入れるとすぐに話してくれるので安心してください。

まとめ

最後まで読んでいただきありがとうございます。

養殖と天然の違い、面白いですよね!

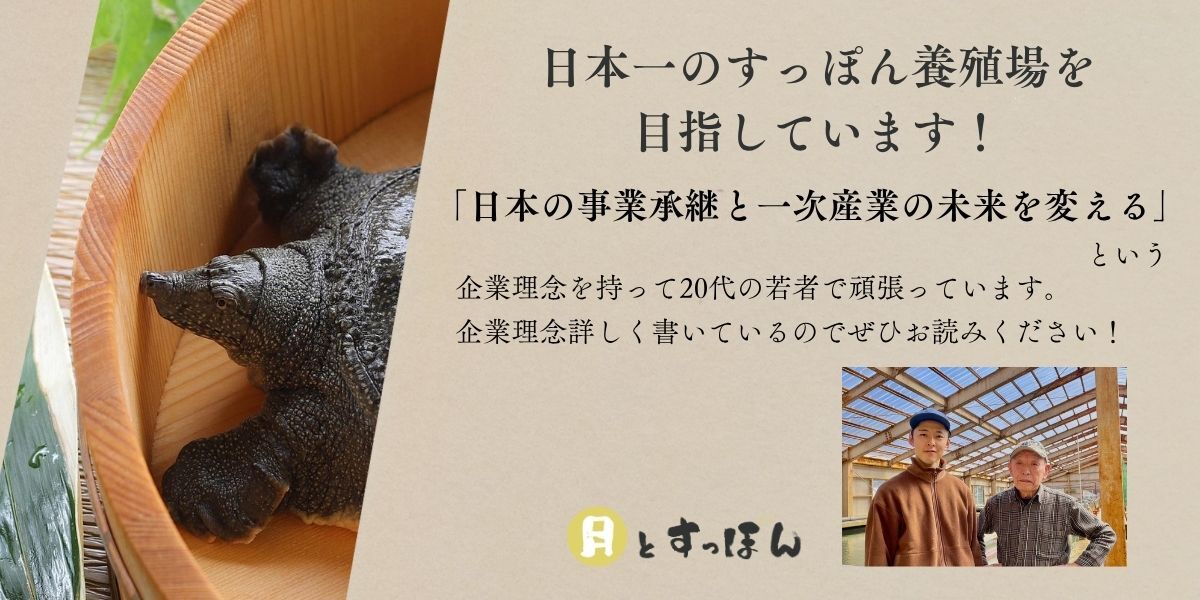

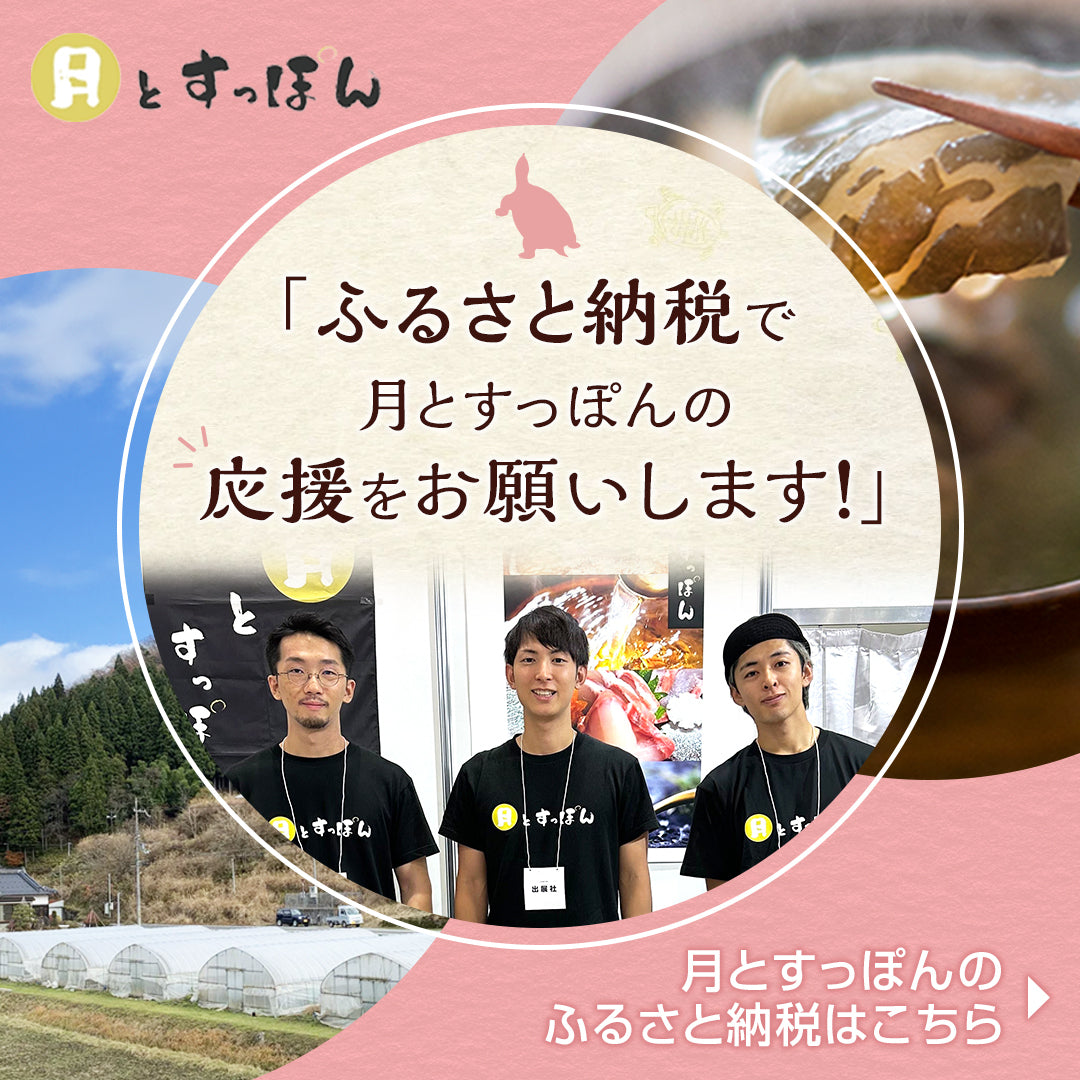

月とすっぽんでは加温養殖を用いてすっぽんの養殖をおこなっています。

地元の温泉水を使用し、餌にもこだわり大切に育てたすっぽんを是非一度ご賞味ください!

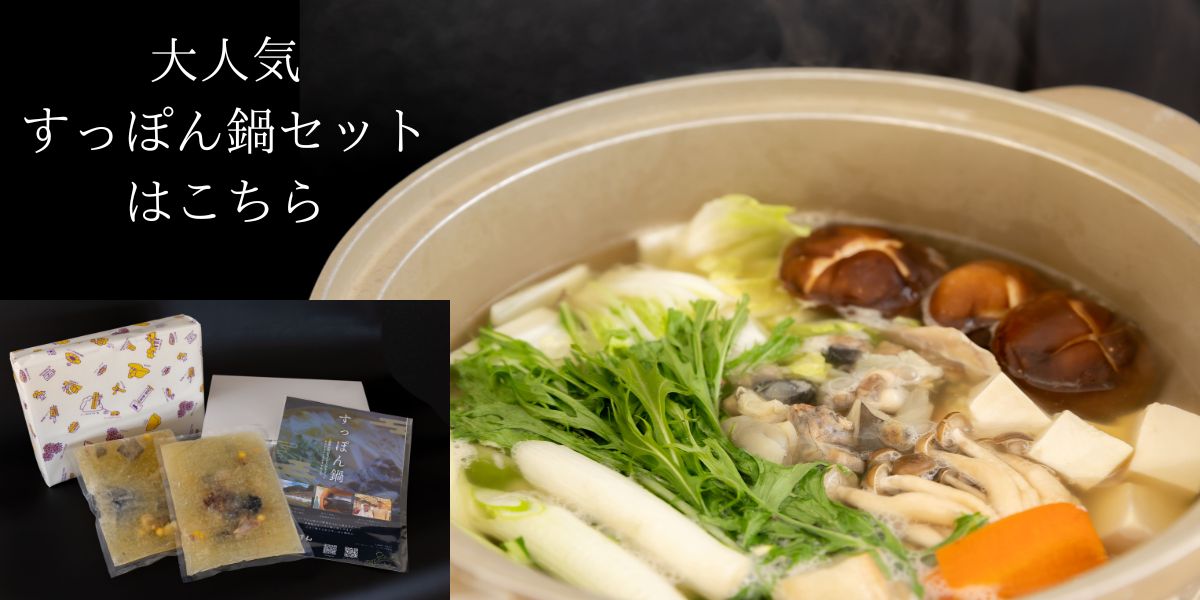

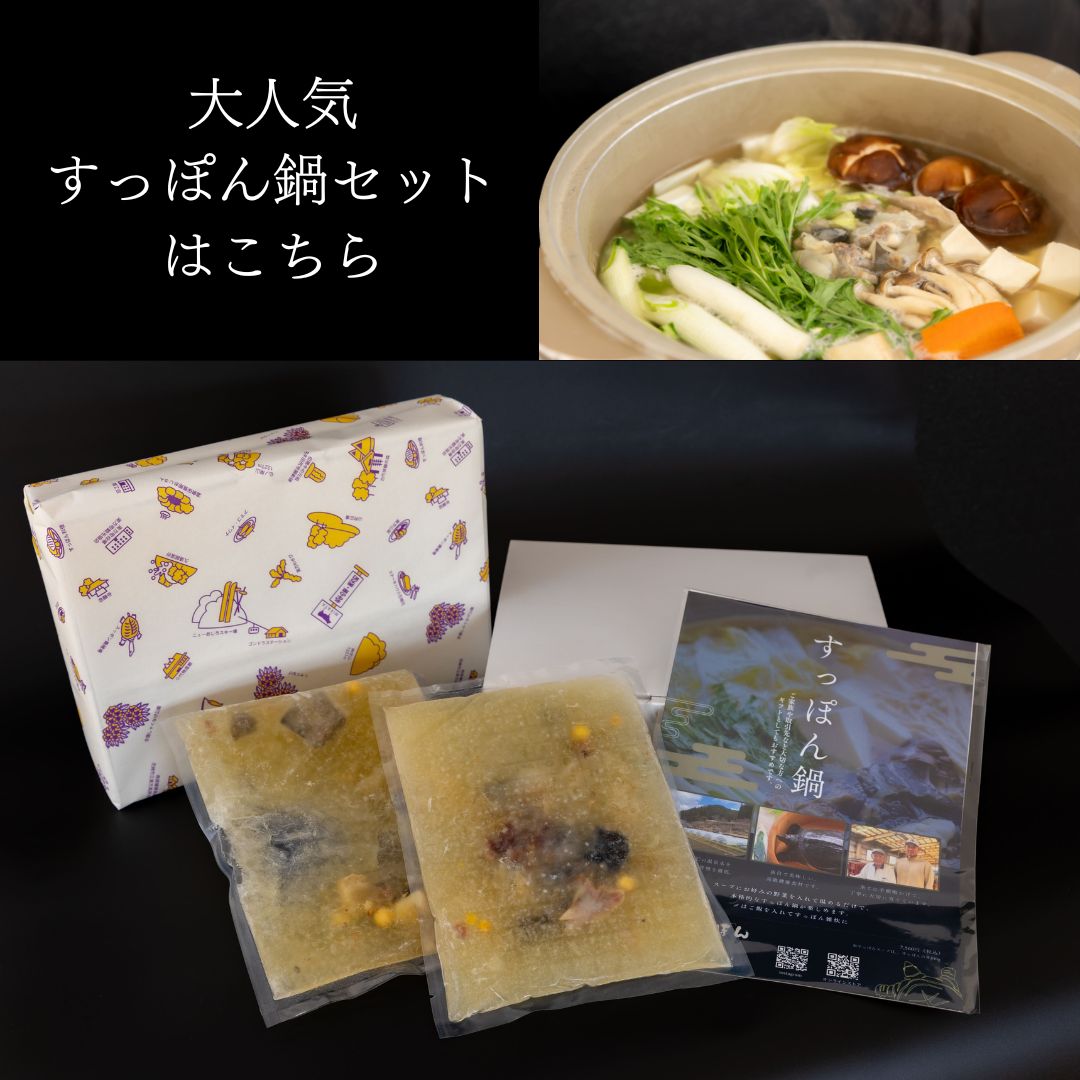

すっぽん鍋・・・コラーゲンたっぷりで疲れた体に染み渡ります。

加工済みすっぽん・・・捌くのは怖いけど味付けは自分で!という方に。

活きすっぽん・・・自分で捌けます!という強者に、、、(店頭での使用の方も是非ご連絡ください。)

すっぽん鍋はこちらから購入できます!