ブログ

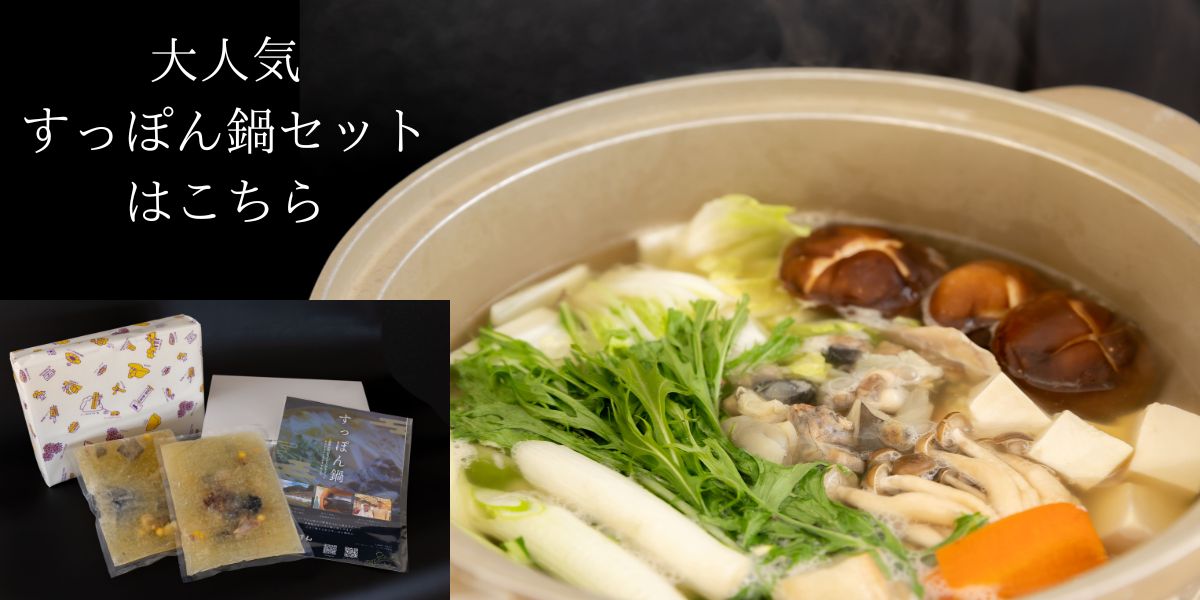

「まだまだ寒さが続くこの季節、体の芯から温まるすっぽん鍋で、心も体も元気に過ごしませんか?🍲 」

すっぽんは、コラーゲンや豊富な栄養素がたっぷり含まれており、寒さによる乾燥や冷え対策にぴったり!✨健康的に温まりながら、美肌やスタミナアップも期待できます。ご家庭で手軽に贅沢な味わいをお楽しみください。まだまだ寒い日々を、すっぽん鍋で乗り切りましょう! すっぽん鍋はこちらからご覧ください💁♀️https://tsuki-to-suppon.jp/products/suppon-nabe #すっぽん鍋 #コラーゲン #すっぽん養殖 #ふるさと納税 #すっぽんスープ

「🎍新しい年を迎える準備に、すっぽん鍋はいかがですか?」

日本の伝統食材・すっぽんで、縁起の良いスタートを切りましょう🍲すっぽん鍋はこちらからご覧ください💁♀️https://tsuki-to-suppon.jp/products/suppon-nabeご注文から1~2日でお届け⭕️#すっぽん鍋 #年末年始 #お正月 #お正月ごはん #冬の贅沢 #健康鍋 #美容鍋 #特別な時間 #家族団らん

「⛄️今年の年末年始は、家族みんなで笑顔になれるすっぽん鍋を囲みませんか?」

お鍋を囲む温かなひとときは、特別な思い出に✨冷凍便で全国発送OK!🎁ギフトにもぴったりです!すっぽん鍋はこちらからご覧ください💁♀️https://tsuki-to-suppon.jp/products/suppon-nabeご注文から1~2日でお届け⭕️#すっぽん鍋 #年末年始 #お正月 #お正月ごはん #冬の贅沢 #健康鍋 #美容鍋 #特別な時間 #家族団らん

「🍲冬の健康を考えるなら、すっぽん鍋がオススメ!」

コラーゲンたっぷり、栄養豊富で寒い季節の強い味方💪ご家族や大切な人と一緒に健康を気遣う美味しいひとときを。すっぽん鍋はこちらからご覧ください💁♀️https://tsuki-to-suppon.jp/products/suppon-nabeご注文から1~2日でお届け⭕️#すっぽん鍋 #年末年始 #お正月 #お正月ごはん #冬の贅沢 #健康鍋 #美容鍋 #特別な時間 #家族団らん

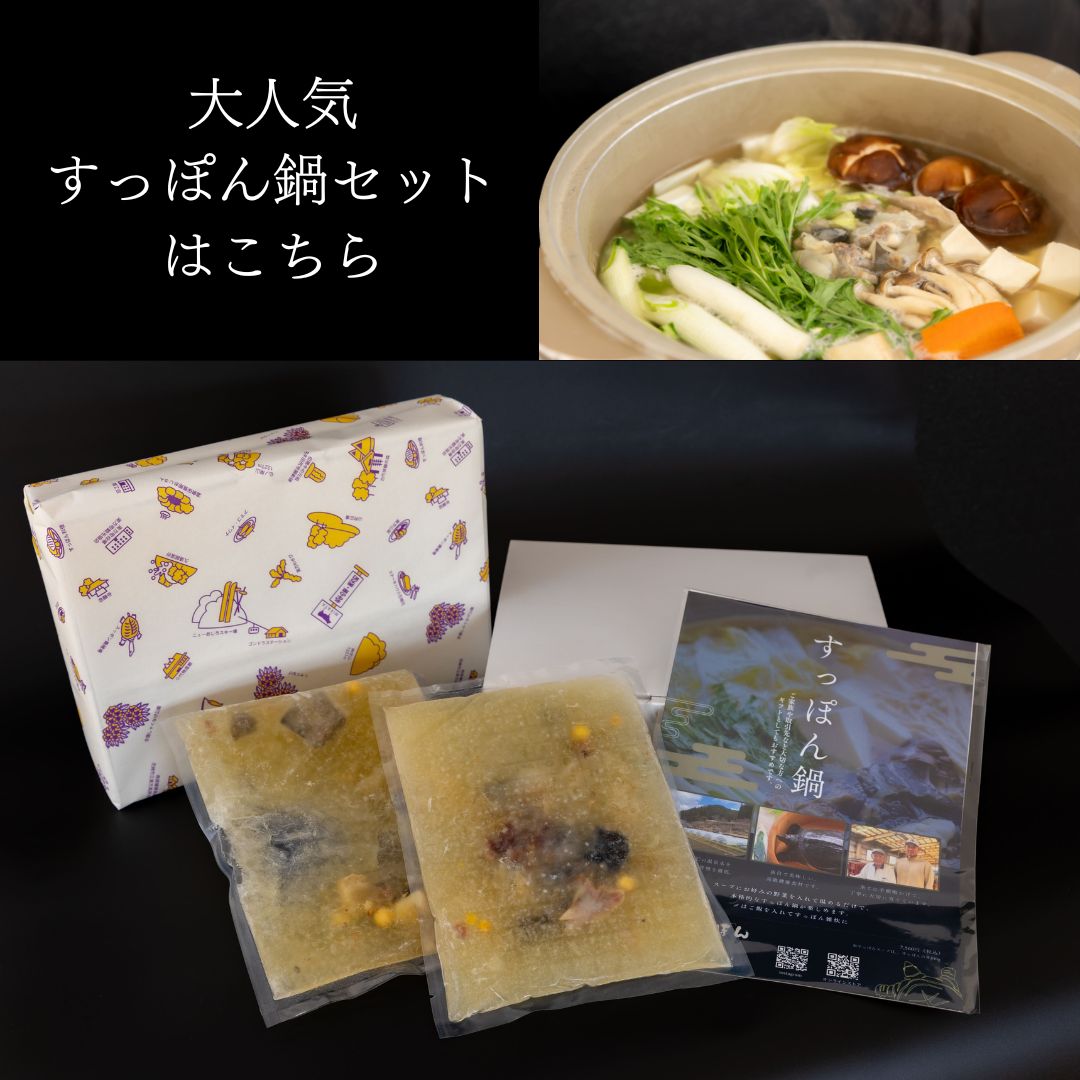

「✨年末年始のごちそうに、栄養たっぷりのすっぽん鍋はいかがですか?✨」

お家で贅沢気分を味わえる、体の芯から温まる特製すっぽん鍋セットをご用意しました。お疲れ気味の体にエネルギーチャージを!🎍ぜひこのタイミングで食べていただきたいです!こちらのすっぽん鍋ページよりご購入いただけます💁♀️https://tsuki-to-suppon.jp/products/suppon-nabeご注文から1~2日でお届け⭕️#すっぽん鍋 #年末年始 #お正月 #お正月ごはん #冬の贅沢 #健康鍋 #美容鍋 #特別な時間 #家族団らん

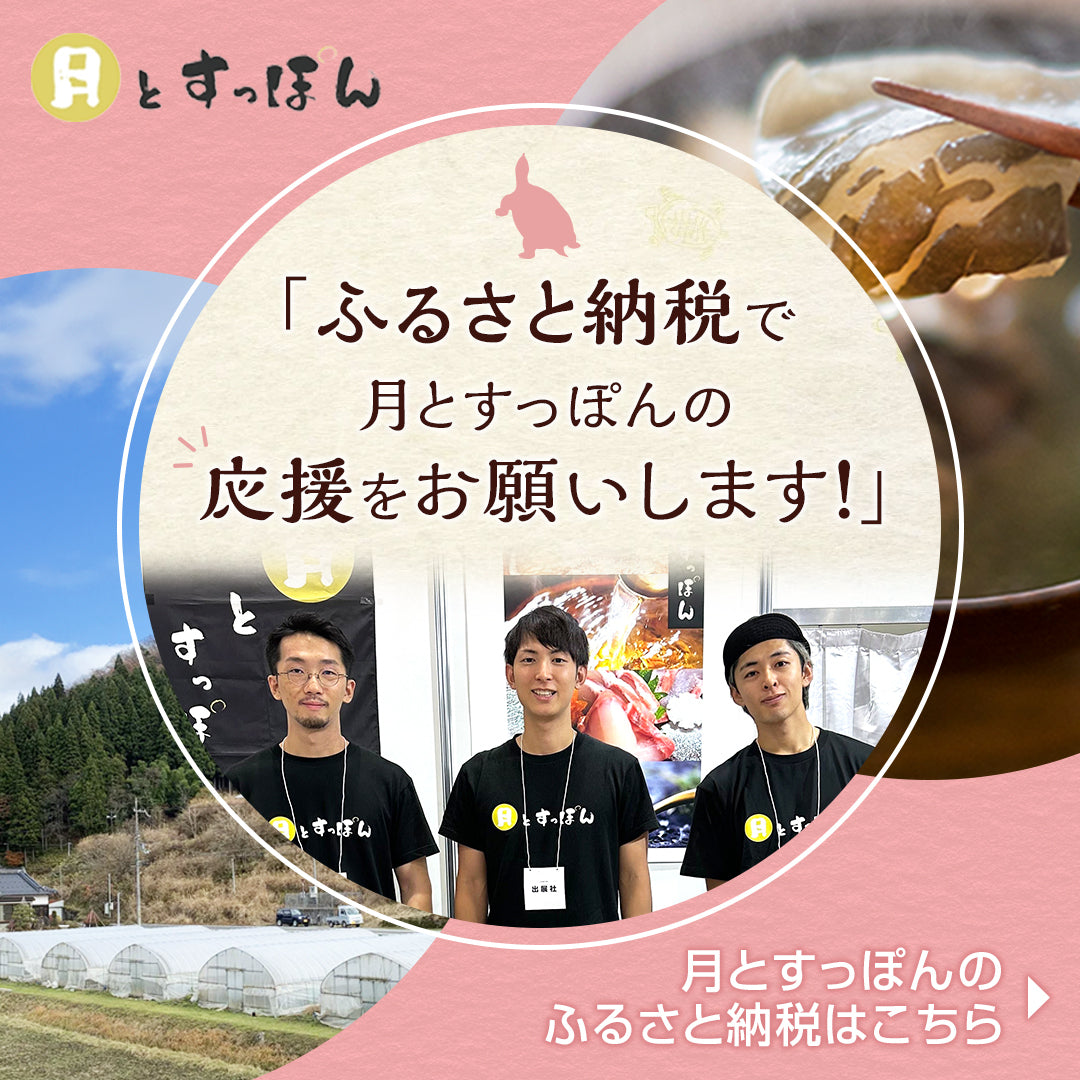

「ふるなび」でもすっぽん鍋セットが購入できるようになりました!

「ふるなび」でもすっぽん鍋セットが購入できるようになりました!今後も展開を増やしていく予定なので是非お得な方法で購入して下さい!https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1454095引き続き月とすっぽんの応援をよろしくお願いします🌕