高価な食材ってなんとなく天然って感じがしませんか?

キャビアも高価な食材に入るかと思います。

そんなキャビアの生みの親であるチョウザメは実はほぼ養殖によって生産されているのです。

その理由を今回は解説しちゃいます!

1.野生のチョウザメの絶滅!?

チョウザメ類は合計27種と言われており、既にその2種の野生の個体は絶滅したと言われています、、、

野生絶滅が確認されたのはいずれも中国の長江に生息するヨウスコウチョウザメとハシナガチョウザメの2種です。

またその他ヨーロッパ、中央アジアに生息しているチョウザメも絶滅の危機にいます。

危機の原因は「キャビア」と「流域管理の失敗」

チョウザメは、卵が高級食材の「キャビア」として高値で取引されることから100年以上に渡り乱獲が続けられてきました。(高級食材として流出された理由を知りたい方はこちらの記事へ)

個体数の減少に伴い、各国がチョウザメの漁獲を禁止したものの、密漁や密輸が横行し「レッドリスト」でも長年、その問題がもたらす危機が指摘されていました。

さらにチョウザメ類の絶滅の危機に追い込む大きな要因としてあげられるのが流域管理の失敗です。

チョウザメは、時に川を1000キロに渡って遡上して産卵します。そして生まれた卵や稚魚もその流れを下りながら成長します。

つまりチョウザメは沿岸域やそれにつながる河川などの流域がつながった形で維持されていなければ生きていくことができません。

しかし近年は、工業、ダム開発などをはじめとする様々な形での水資源の利用が各国で拡大し、水量が減少・枯渇し流域の各地が分断される事態が生じました。

これによってチョウザメの生きていく環境が減ってしまい絶滅へと繋がっています。

2.養殖の必要性

野生保護のための養殖

チョウザメの養殖は野生保護に直結しています。

1で説明したように野生のチョウザメは乱獲によって個体数が減少しており、乱獲の理由として特にキャビアを目的としています。

養殖場でチョウザメを育ててキャビアを生産することによって野生のチョウザメを捕獲する必要がなくなるのです。

持続可能な供給

キャビアの需要が世界中で高まる中、それを野生のチョウザメに依存することはできません。

なのでチョウザメの養殖を行うことによってキャビアの需要に応えることができます。

さらに養殖によって生産されるキャビアは品質管理が徹底されているので、消費者にも安全で一貫したキャビアを提供することができます。

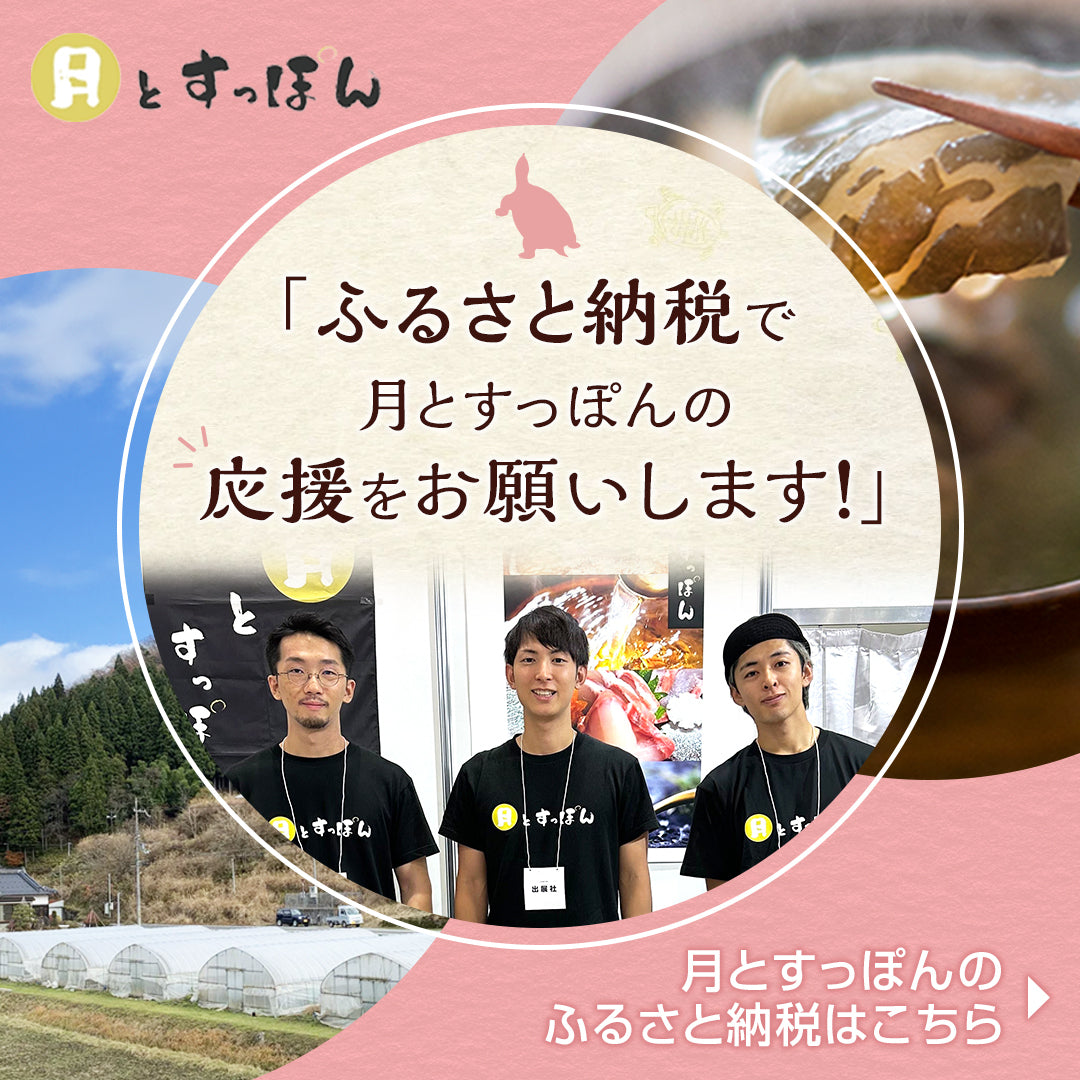

地域経済への貢献

チョウザメの養殖は地域経済にも貢献します。

養殖業は雇用を生み出し、地元経済を活性化させるのにも重要な役割を果たします!

特に、農村部や漁業が衰退している地域において、養殖をおこなうことで地域住民にとっての新たな経済活動として繋がります。

3.まとめ

ここまで読んでいただきありがとうございます!

チョウザメの養殖の必要性について少しでも理解していただけていたら嬉しいです。

野生のチョウザメの絶滅の危機、養殖をすることでその命を守ることができます。

また養殖のおかげで高品質なキャビアの安定した供給、地域の経済の活性化などチョウザメの養殖は地球や人々にとっていいとこがいっぱいです!

もしキャビアを食べる機会があれば是非この背景を思い出してみてください。